| 祭祀・参拝 資料 |

| 祭祀一覧 |

| 月日 | 祭儀名 | 時間 | 場所 | 拝礼 | その他 |

| 1月1日 | 四方歳の儀 | 5:30〜 | 神嘉殿南庭 | 陛下 | |

| 歳旦祭の儀 | 5:40〜 | 宮中三殿 | 陛下、皇太子 | ||

| 1月3日* | 元始祭の儀 | 宮中三殿 | 両陛下 皇太子夫妻 |

||

| 1月7日* | 昭和天皇祭皇霊殿の儀 | 皇霊殿 (陵所でも祭典) |

両陛下 皇太子夫妻 |

・先帝前4代の天皇に係る祭祀 ・雅子さまは午前8時半ごろ、皇居・半蔵門に車でご到着 (皇太子より50分ほど早く到着) (2009年1月の昭和天皇祭の儀出席の時の報道より) |

|

| 昭和天皇祭御神楽の儀*1 | 17:00〜 | 皇霊殿 | |||

| 1月30日 | 孝明天皇例祭の儀 | 10:00〜 | 皇霊殿 (陵所でも祭典) |

両陛下 皇太子夫妻 |

先帝前4代の天皇に係る祭祀 |

| 2月17日 | 祈年祭の儀 | 宮中三殿 | 陛下、皇太子 | ||

| 3月20日頃* (春分の日) |

春季皇霊祭の儀 | 10:00〜11:00? *2 |

皇霊殿 | 両陛下 皇太子夫妻 |

|

| 春季神殿祭の儀 | 神殿 | ||||

| 4月3日* | 神武天皇祭皇霊殿の儀 | 10:00〜 | 皇霊殿 (陵所でも祭典) |

両陛下 皇太子夫妻 |

|

| 皇霊殿御神楽の儀*1 | 17:00〜 | 皇霊殿 | |||

| 6月16日 | 香淳皇后例祭の儀 | 皇霊殿 (陵所でも祭典) |

両陛下 皇太子夫妻 |

||

| 7月30日 | 明治天皇例祭の儀 | 9:00?〜*3 | 皇霊殿 (陵所でも祭典) |

両陛下 皇太子夫妻 |

先帝前4代の天皇に係る祭祀 |

| 9月23日頃* (秋分の日) |

秋季皇霊祭の儀 | 皇霊殿 | 両陛下 皇太子夫妻 |

||

| 秋季神殿祭の儀 | 神殿 | ||||

| 10月17日* | 神嘗祭賢所の儀 | 10:05〜 | 賢所 | 両陛下 皇太子夫妻 |

|

| 11月23日* | 新嘗祭神嘉殿の儀 | ・夕の儀 18:00〜20:00? ・暁の儀 23:00〜1:00? |

神嘉殿 | 陛下 皇太子 |

・宮中恒例祭典の中の最も重要なもの ・皇太子には「壺切剣」を持った侍従がつく ・女性皇族は参列しない |

| 12月15日頃 (12月中旬) |

賢所御神楽の儀*1 | 17:00〜 | 賢所 | 両陛下 皇太子夫妻 |

|

| 12月23日 | 天長祭の儀 | 9:00〜 | 宮中三殿 | 陛下、皇太子 | |

| 12月25日 | 大正天皇例祭の儀 | 10:00〜 | 皇霊殿 (陵所でも祭典) |

両陛下 皇太子夫妻 |

先帝前4代の天皇に係る祭祀 |

| 毎月1日 | 旬祭 | 8:00〜 | 宮中三殿 | 陛下 |

※特に注釈がない部分は「天皇陛下の全仕事(P102〜)」より

※場所は宮内庁サイトより

*1=両陛下、皇太子夫妻は拝礼の後、退出。その後、未明まで宮内庁雅楽部による演奏

*2=「10時から、天皇陛下が〜」「11時に議員宿舎で着替え」(江田五月氏・活動日誌2010年3月より)

*3=例祭は通常10時から執り行われるが、(1988年7月30日の)明治天皇例祭は酷暑の時期になるため

「夏時間」として9時から執り行われた(卜部侍従日記3巻P405)

・各祭儀の平均的な所要時間は30分から1時間(約2時間かかる新嘗祭は特別に長い(天皇陛下の全仕事P114)

・陛下が大きな祭で掌典長に代拝させたのは、1998年4月3日、神武天皇祭だけ(高橋紘『平成の天皇と皇室』文春新書、2003年)

・宮中祭祀というブラックボックスより引用

| 1908(明治41)年には皇室祭祀令が公布され、宮中祭祀の詳細が定められた。 それによれば、宮中祭祀には大きく分けて、天皇が自ら祭典を行う「大祭」と、天皇が拝礼するだけの「小祭」があり、前者は元始祭(1月3日)、紀元節祭(2月11日)、春季皇霊祭・春季神殿祭(春分の日)、神武天皇祭(4月3日)、秋季皇霊祭・秋季神殿祭(秋分の日)、神嘗祭(10月17日)、新嘗祭(11月23日から24日)、先帝祭などが、後者は歳旦祭(1月1日)、祈年祭(2月17日)、賢所御神楽(12月中旬)、天長節祭(天皇誕生日)などがそれぞれ相当する。 このほかに、月に3回行われる「旬祭」があり、昭和期から毎月1日に天皇が拝礼する習慣が確立された。 皇室祭祀令は1947年に廃止されるが、紀元節祭と小祭の明治節祭(11月3日)がなくなっただけで、宮中祭祀の基本は受け継がれた。 |

||

| 祭祀出欠表 |

宮中祭祀というブラックボックスより抜粋

| 外国訪問時の参拝など(宮内庁サイトより) |

| 1994年11月5〜15日 皇太子・雅子さま、中東訪問 サウジアラビア・ オマーン・ カタール・ バーレーン歴訪。タイ立寄り |

10/31 記者会見 1994年11月3日(木) 天皇皇后両陛下 ご挨拶(皇太子同妃両殿下(中東4か国ご訪問につき))(御所) 1994年11月15日(火) 天皇皇后両陛下 ご挨拶(皇太子同妃両殿下(中東4か国よりご帰国につき))(御所) |

| 1995年1月20〜28日 皇太子・雅子さま、中東訪問 クウェート・ アラブ首長国連邦・ ヨルダン歴訪。シンガポール立寄り ※1月17日 阪神・淡路大震災 (死者・行方不明者6,437人) |

1995年1月18日(水) 天皇皇后両陛下 ご挨拶(皇太子同妃両殿下(中東3か国ご訪問につき))(御所) 19日 記者会見 1995年1月28日(土) 天皇皇后両陛下 ご挨拶(皇太子同妃両殿下(中東3か国からご帰国につき))(御所) |

| 1999年2月8〜9日 皇太子・雅子さま、ヨルダン訪問(葬儀) |

1999年2月9日(火) 天皇皇后両陛下 ご挨拶(皇太子同妃両殿下(ヨルダン国王フセイン・ビン・タラール陛下葬儀ご参列よりご帰国につき))(御所) |

| 1999年12月3〜7日 皇太子・雅子さま、ベルギー訪問(結婚式) |

1999年12月2日(木) 天皇皇后両陛下 ご挨拶(皇太子同妃両殿下(皇太子フィリップ殿下結婚式にご参列のためベルギーご訪問につき))(御所) 1999年12月7日(火) 天皇皇后両陛下 ご挨拶(皇太子殿下(ベルギーからご帰国につき))(御所) |

| 2001年5月18〜25日 皇太子、英国訪問 |

2001年5月17日(木) 皇太子同妃両殿下 ご挨拶(皇太子殿下英国ご訪問につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2001年5月27日(日) 天皇皇后両陛下 ご挨拶(皇太子同妃両殿下(皇太子殿下英国からご帰国につき)(御所) |

| 2002年1月30〜 2月4日 皇太子、オランダ訪問(結婚式) |

2002年1月29日(火) 皇太子殿下 ご挨拶(オランダご訪問につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2002年1月30日(水)〜2002年2月4日(月) 皇太子殿下 オランダご訪問 2002年2月5日(火) 皇太子同妃両殿下 ご挨拶(オランダご訪問からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

| 2002年12月11〜19日 皇太子・雅子さま、 ニュージーランド・オーストラリア訪問 |

2002年12月5日(木) 皇太子同妃両殿下 記者会見(外国ご訪問につき)(東宮御所) 皇太子妃殿下 記者会見(お誕生日に当たり)(東宮御所) 2002年12月6日(金) 皇太子同妃両殿下 ご参拝(武蔵野陵・武蔵野東陵)(武蔵陵墓地(八王子市)) 2002年12月10日(火) 皇太子同妃両殿下 ご挨拶(ニュージーランド及びオーストラリアご訪問につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2002年12月11日(水)〜2002年12月19日(木) 皇太子同妃両殿下 ニュージーランド及びオーストラリアご訪問 2002年12月19日(木) 皇太子同妃両殿下 ご挨拶(ニュージーランド及びオーストラリアご訪問からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 20日 ご帰国につき、賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) |

| 2004年5月12〜24日 皇太子、デンマーク・ ポルトガル・スペイン訪問(結婚式) |

2004年5月6日(木) 皇太子殿下 ご参拝(武蔵野陵・武蔵野東陵)(武蔵陵墓地(八王子市)) 2004年5月10日(月) 皇太子殿下 記者会見(外国ご訪問につき)(東宮御所) 2004年5月11日(火) 皇太子殿下 ご挨拶(デンマーク,ポルトガル及びスペインご訪問につき,天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2004年5月12日(水) 〜 2004年5月24日(月) 2004年5月12日(水) 皇太子殿下 デンマーク,ポルトガル及びスペインご訪問 2004年5月24日(月) 皇太子殿下 ご挨拶(デンマーク,ポルトガル及びスペインご訪問からご帰国につき,天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所)2 |

| 2004年9月8〜11日 皇太子、ブルネイ訪問(結婚式) |

2004年9月3日(金) 皇太子殿下 ご参拝(武蔵野陵及び武蔵野東陵)(武蔵陵墓地(八王子市)) 平成16年9月7日(火)お名前 ご日程 皇太子殿下 ご挨拶(ブルネイご訪問につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2004年9月12日(日) 皇太子殿下 ご挨拶(ブルネイご訪問からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

| 2005年8月3〜4日 皇太子、サウジアラビア旅行(弔問) |

2005年8月2日(火) 天皇陛下 ご執務(宮殿) 天皇皇后両陛下 ご挨拶(皇太子殿下(ファハド・サウジアラビア国王崩御,ご弔問につき))(御所) 2005年8月4日(木) 皇太子殿下 ご挨拶(サウジアラビアご旅行からご帰国につき,天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

| 2006年3月15〜21日 皇太子、メキシコ訪問 |

9日 参拝(武蔵野陵・武蔵野東陵)(武蔵陵墓地) 2006年3月10日(金) 皇太子殿下 記者会見(外国ご訪問につき)(東宮御所) 2006年3月13日(月) 千葉県(東京ディズニーシー)行啓(愛子内親王殿下ご同伴) 2006年3月14日(火) 皇太子殿下 皇太子殿下メキシコご訪問につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 皇太子殿下 ご挨拶(メキシコご訪問につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2006年3月15日(水) 〜 2006年3月21日(火) 皇太子殿下 メキシコご訪問 2006年3月22日(水) 皇太子殿下 皇太子殿下メキシコご訪問からご帰国につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 皇太子殿下 ご挨拶(メキシコ国ご訪問からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

| 2006年8月17〜31日 皇太子・雅子さま・愛子さま、 オランダ旅行 |

2006年8月13日(日) 皇太子同妃両殿下 ご挨拶(オランダご旅行ご滞在につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所)(愛子内親王殿下ご同伴) 2006年8月14日(月) 皇太子殿下 ご参拝(武蔵野陵・武蔵野東陵)(武蔵陵墓地) 2006年8月16日(水) 皇太子殿下 オランダご旅行ご滞在につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(賢所仮殿) 2006年8月17日(木) 〜 2006年8月31日(木)オランダご旅行ご滞在 愛子内親王殿下ご同伴 2006年9月1日(金) 皇太子殿下 オランダご旅行ご滞在からご帰国につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(賢所仮殿) 2006年9月2日(土) 皇太子同妃両殿下 ご挨拶(オランダご旅行ご滞在からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所)(愛子内親王殿下ご同伴) |

| 2006年9月18〜20日 皇太子、トンガ旅行(葬儀) |

2006年9月17日(日) 皇太子殿下 ご挨拶(トンガご旅行につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2006年9月18日(月) 〜 2006年9月20日(水) トンガご旅行(トンガ国王タウファアハウ・トゥポウ四世陛下崩御につき葬儀にご参列) 2006年9月21日(木) 皇太子殿下 ご挨拶(トンガご旅行からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

| 2007年7月10日〜17日 皇太子、モンゴル訪問 |

2007年7月5日(木) 皇太子殿下 ご参拝(武蔵野陵・武蔵野東陵)(武蔵陵墓地) 2007年7月6日(金) 皇太子殿下 記者会見(外国ご訪問につき)(東宮御所) 2007年7月9日(月) 皇太子殿下 皇太子殿下モンゴルご訪問につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(賢所仮殿) 皇太子殿下 ご挨拶(モンゴルご訪問につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2007年7月10日(火) 〜 2007年7月17日(火) モンゴルご訪問 2007年7月18日(水) 皇太子殿下 皇太子殿下モンゴルご訪問からご帰国につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(賢所仮殿) 皇太子殿下 ご挨拶(モンゴルご訪問からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

| 2008年6月16〜27日 皇太子、ブラジル訪問 |

2008年6月11日(水) 皇太子殿下 記者会見(外国ご訪問につき)(東宮御所) 2008年6月12日(木) 皇太子殿下 ご参拝(武蔵野陵・武蔵野東陵)(武蔵陵墓地) 2008年6月13日(金) 皇太子殿下 皇太子殿下ブラジルご訪問につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 皇太子殿下 ご挨拶(ブラジルご訪問につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2008年6月16日(月) 〜 2008年6月27日(金)ブラジルご訪問 2008年6月29日(日) 皇太子殿下 皇太子殿下ブラジルご訪問からご帰国につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(賢所) 皇太子殿下 ご挨拶(ブラジルご訪問からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

| 2008年7月16日〜23日 皇太子、スペイン訪問 |

2008年7月11日(金) 皇太子殿下 記者会見(外国ご訪問につき)(東宮御所) 2008年7月14日(月) 皇太子殿下 ご参拝(武蔵野陵・武蔵野東陵)(武蔵陵墓地) 2008年7月15日(火) 皇太子殿下 皇太子殿下スペインご訪問につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 皇太子殿下 ご挨拶(スペインご訪問につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2008年7月16日(水) 〜 2008年7月23日(水)スペインご訪問 2008年7月24日(木) 皇太子殿下 皇太子殿下スペインご訪問からご帰国につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 皇太子殿下 ご挨拶(スペインご訪問からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

| 2008年7月30日〜8月3日 皇太子、トンガ訪問(戴冠式?) |

2008年7月29日(火) 皇太子殿下 皇太子殿下トンガご訪問につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 皇太子殿下 ご挨拶(トンガご訪問につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2008年7月30日(水) 〜 2008年8月3日(日)トンガご訪問 2008年8月4日(月) 皇太子殿下 皇太子殿下トンガご訪問からご帰国につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 皇太子殿下 ご挨拶(トンガご訪問からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

| 2009年2月9〜15日 皇太子ベトナム訪問 |

2009年2月4日(水) 皇太子殿下 ご挨拶(ベトナムご訪問につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2009年2月5日(木) 皇太子殿下 ご参拝(武蔵野陵・武蔵野東陵)(武蔵陵墓地) 皇太子殿下 記者会見(外国ご訪問につき)(東宮仮御所) 2009年2月6日(金) 皇太子殿下 皇太子殿下ベトナムご訪問につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 2009年2月9日(月) 〜 2009年2月15日(日) ベトナムご訪問 2009年2月16日(月) 皇太子殿下 皇太子殿下ベトナムご訪問からご帰国につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 皇太子殿下 ご挨拶(ベトナムご訪問からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

| 2009年3月14〜20日 皇太子トルコ旅行 |

2009年3月13日(金) 皇太子殿下 皇太子殿下トルコご旅行につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 皇太子殿下 ご挨拶(トルコご旅行につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) 2009年3月14日(土) 〜 2009年3月20日(金)トルコご旅行 2009年3月21日(土) 皇太子殿下 皇太子殿下トルコご旅行からご帰国につき賢所皇霊殿神殿に謁するの儀(宮中三殿) 皇太子殿下 ご挨拶(トルコご旅行からご帰国につき天皇皇后両陛下にご挨拶)(御所) |

*2 両陛下のが日程では「皇太子のみ」、皇太子夫妻の日程では「皇太子夫妻で挨拶」になっている

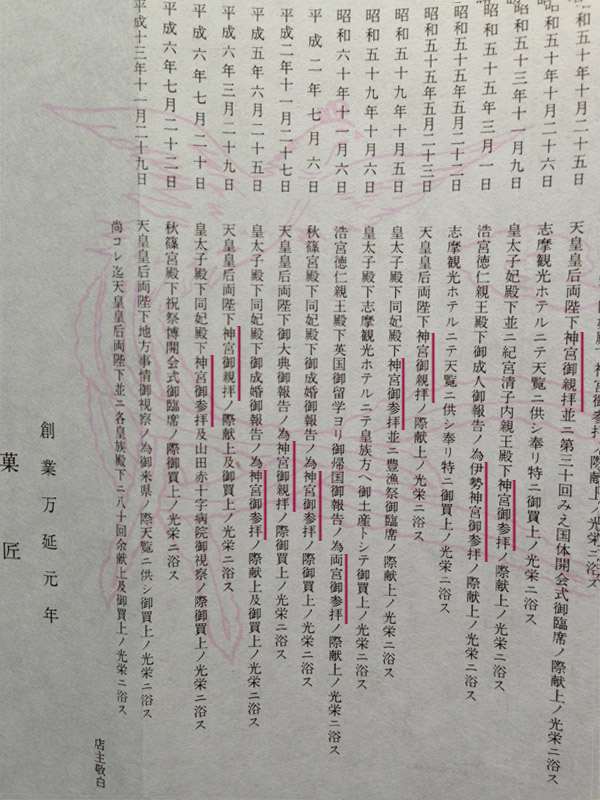

| 伊勢市の銘菓しおりより |

| 伊勢神宮 大宮司・祭主一覧 |

| 【伊勢神宮大宮司】(昭和20年以降) 《第二次世界大戦:1939年9月1日〜1945年9月2日》 1940-1951年(昭和15〜26年) 高倉篤麿氏 1951-1957年(昭和26〜32年) 佐佐木行忠氏 1957-1966年(昭和32〜41年) 坊城俊良氏 1966-1975年(昭和41〜51年) 徳川宗敬氏 1976-1985年(昭和51〜60年) 二條弼基氏 1985-1990年(昭和60〜平成2年) 慶光院俊氏 1990-2001年(平成2〜13年) 久邇邦昭氏 2001-2007年(平成13〜19年) 北白川道久氏 2007年7月2日-年(平成19年〜) 鷹司尚武氏 【伊勢神宮祭主】 ■?〜?年 藤波教忠子爵 ■?〜?年 近衛忠房公爵(五摂家) ■?〜?年 三條西李知伯爵(大臣家) □祭主心得−三條西季知 ■1875年7月14日〜 久邇宮朝彦親王 ■1891年12月30日(明治24年)〜 有栖川宮熾仁親王(※1895年1月15日(明治28年)薨去) ■1895年2月10日(明治28年)〜 賀陽宮邦憲王(※1909年12月8日薨去) □臨時祭主−1909年9月23日(明治42年)〜 久邇宮多嘉王 ■1919年(大正8年)〜 久邇宮多嘉王(※1937年10月1日(昭和12年)薨去) □臨時祭主−?年〜 久邇宮邦彦王(※1929年1月27日(昭和4年)薨去) □臨時祭主−1937年10月14日(昭和12年)〜 梨本宮守正王 《第二次世界大戦:1939年9月1日〜1945年9月2日》 ■1943年(昭和18年)〜 梨本宮守正王(※1951年1月1日(昭和26年)薨去) →1945年12月8日(昭和20年)免神宮祭主? ■1947年(昭和22年)〜 北白川房子氏(明治天皇第七皇女)(※1974年8月11日(昭和49年)薨去) □臨時祭主−1973年3月から約1年半 鷹司和子氏 ■1974年(昭和49年)〜 鷹司和子氏(昭和天皇第三皇女) ■1988年(昭和63年)〜 池田厚子氏(昭和天皇第四皇女) □臨時祭主−2012年4月26日〜2013年10月6日(平成24〜25年) 黒田清子氏 |

| 神社新報社の記事比較 |

| 【両陛下】 神社新報平成二十六年四月七日付第3206号 翌二十六日早朝、御起床後ただちに御潔斎あそばされた天皇・皇后両陛下には、御朝食を取られたのち、天皇陛下にはモーニングコート、皇后陛下には裾長の御参拝服に御改服。 午前十時に行在所を御出発になり、十時二十分頃に豊受大神宮(外宮)に御到着になられた。 外宮での御参拝は生憎の雨に見舞はれたものの、天皇陛下には十時三十分頃、傘を差されて外宮行在所(斎館)を御出発。 斎服を身に付け冠に木綿鬘を結んだ亀田幸弘・相見和紀両神宮禰宜が先行申し上げるなか、下均侍従の先導で正宮まで御徒歩で進まれ、風岡典之宮内庁長官、川島裕侍従長等が供奉した。 外玉垣南御門下で大麻・御塩での修祓をお受けになられた天皇陛下には、内玉垣御門内東側で御手水をお受けになられ、筑波和俊掌典の先導、川島侍従長の随従で内院へと御参入。 両陛下より奉られた御幣物が奉奠された御正殿の階下で池田厚子祭主、鷹司尚武大宮司、高城(※はしごだかの高)治延少宮司がお待ち申し上げるなか、御正殿階下幄舎中央の御拝座の御浜床にお著きになられた。 続いて天皇陛下には、御玉串を捧げられて御拝礼。 池田祭主が掌典から伝へられた御玉串を捧持して御正殿御階を昇り、御玉串案に奉奠して反命申し上げると、天皇陛下には一揖ののち神前を下がられ、外宮斎館へとお戻りになられた。 天皇陛下が戻られたのち皇后陛下にも雨傘を差されながら御参進になり、天皇陛下同様に御玉串を捧げられて御拝礼遊ばされ、外宮斎館へお戻り遊ばされた。 内宮の参拝も外宮と同様におこなはれた。 (※後略 内宮参拝は午後二時過ぎ) |

||||

| 【皇太子夫妻】神社新報平成5年7月5日付 第2231号 御結婚を神宮・山陵に御奉告 内・外両宮に御参拝 内宮斎館に御宿泊され 皇太子殿下、雅子妃殿下には、結婚を奉告する「神宮、神武天皇山陵並びに昭和天皇山陵に謁するの儀」をおこなふため六月二十六日伊勢の神宮、二十七日神武天皇陵、二十九日昭和天皇陵にそれぞれ御参拝になられた。 神宮参拝では前日来あいにくの雨模様となったが、両殿下御参進のをりにはそれまで降ってゐた雨もあがり、雨にしっとりと濡れた外宮、内宮の正殿に両殿下お揃ひで拝礼になられた。 神武天皇陵では天候にも恵まれて、拝礼になり、昭和天皇陵にも御参拝になられた。 各地とも両殿下をお迎へ申し上げようと、日の丸の小旗を手にした人垣が沿道を埋めつくしてゐた。 両殿下にはこの「謁するの儀」終了で御結婚に関する諸儀式を終へられた。 皇太子殿下、雅子妃殿下には、神宮御参拝のため六月二十五日、東宮仮御所を出発され、夕方五時過ぎ伊勢市の近鉄宇治山田駅に到着された。 皇太子殿下には、紺色のスーツ、雅子妃殿下は、ピンク色のワンピースを召され、時折小雨のぱらつく同駅に降りられた。 両殿下を奉迎しようと御到着の約八時間前から待ってゐた市民に、両殿下はにこやかに手を振られ、宿所となる内宮斎宮へお車で向はれた。 内宮までの約五キロの沿道にも日の丸の小旗を手にした市民が詰めかけ、両殿下には車の窓を開け、手を振られ歓声にお応へになった。 車で宇治橋を渡られ、内宮斎館に御到着。斎館前では池田祭主、久邇大宮司、酒井少宮司がお出迎へした。この日、両殿下には祭館にお泊まりになられた。 また夜には、おはらい町から宇治橋までの約一キロで、約三千五百人の伊勢市民が提灯を手に奉迎行列がおこなはれた。 御参拝に先立ち大御饌供進 二十六日は早朝からあいにくの雨模様となった。 午前七時、皇大神宮(内宮)と豊受大神宮(外宮)では、大御饌供進の儀がおこなはれた。 内宮では久邇大宮以下、(※原文ママ)外宮では池田祭主、酒井少宮司以下が奉仕、瑞垣御門前に神饌をお供へし、両殿下の「神宮に謁するの儀」がおこなはれることを奉告した。 午前九時三十五分、雨のなか皇太子殿下にはモーニングにシルクハット、妃殿下は参拝服を召されて内宮斎館をお車で出発され、外宮に向はれた。 午前十時二十五分、朝から降り続けた雨も上がり、両殿下は外宮斎館から菅野東宮大夫の先導で山下東宮侍従長はじめ女官らを従へ参進され、外玉垣南御門で修祓の儀があり、神官禰宜からお祓ひを受けられ、内玉垣御門前東側では、御手水の儀があった。 これより先、祭主、大宮司、少宮司以下は正殿の御扉を開き、御供進の幣物を奉った。 御手水のあと、両殿下には鎌田掌典の先導で、内玉垣御門、瑞垣御門を経て、御正殿の大前に進まれた。 両殿下がお揃ひで瑞垣御門内の御正殿おそば近くにお進みになられ、拝礼されるのは、御結婚奉告の御参拝のみ。両殿下には掌典のすすめる玉串を捧げられ拝礼された。 皇太子殿下の捧げられた玉串を久邇大宮司が、雅子妃殿下の玉串を酒井少宮司がそれぞれ池田祭主に渡し、祭主の手で御正殿内の玉串案に奉奠した。両殿下は退下されたあと内宮御参拝のためお車で内宮に向はれた。 内宮には午後参拝された。午後一時二十分、それまでの雨がうそのやうに上り、薄日が差す中、両殿下は参進され、瑞垣御門を経て御参入になり、外宮同様大前に玉串を捧げて拝礼になられた。 両殿下には、拝礼の後、内宮神楽殿前の約四百人の奉迎者に笑顔で手を振られ、お声をかけられた。 神宮への奉告を終へられた両殿下は、翌二十七日奈良の畝傍山東北隅陵(神武天皇陵)で結婚奉告の「神武天皇陵に謁するの儀」をおこなふため午後二時五十四分内宮斎館を御出発。 五十鈴川・高倉山両幼稚園児ら約四百人の奉送のなか、宇治橋を渡り、宇治山田駅から奈良に向はれた。 なほ、神宮では両殿下の御参拝前に御幣物が奉られた。別宮、摂末社所管社では、六月二十七日から七月二日にかけて皇太子殿下同妃殿下の神宮御参拝を奉告する御参拝臨時祭がおこなはれる。 神武・昭和山陵へ 陵前で玉串を奉り拝礼 皇太子・同妃両殿下には伊勢の神宮に続いて六月二十七日には、奈良県橿原市の神武天皇山陵に御成婚奉告のために御参拝、「皇太子殿下結婚につき神武天皇山陵に謁するの儀」が滞りなくおこなはれた。 神武天皇山陵では、両殿下の御参拝に先立って掌典が祭典を奉仕、陵前に進まれた両殿下は、玉串をお供へになり深々と拝礼になられた。また二十九日には東京都八王子市の昭和天皇の山陵・武蔵野陵にも御参拝になった。 伊勢の神宮参拝を終へられ奈良に御宿泊の皇太子・同妃両殿下には、二十七日午前十時過ぎ近鉄の特別列車で橿原神宮前駅に御到着、日の丸の小旗がはためく参道をお車で橿原市大久保町の神武天皇山陵にむかはれた。 皇太子殿下には黒のモーニング、妃殿下はグレーの参拝服で御休所でお手水ののち参道を陵前に進まれた。 神武天皇山陵陵前では、「皇太子殿下結婚につき神武天皇山陵に謁するの儀」にあたっての祭典が、時折小雨がパラつくなか、両殿下の御参拝に先立つ午前十時半から神饌、幣帛をお供へしておこなはれ、堤公長掌典が祝詞を奏上した。 午前十一時、雨雲の切れ目から陽光が差すなか、両殿下はいくぶん緊張した面持で東宮大夫、東宮侍従を伴って陵前に向かはれ、玉串を陵前に供へて拝礼になられ退下された。 両殿下は神武天皇山陵御参拝後、同日夕刻東宮御所(※原文ママ)にお戻りになられたが、特別列車が通る道筋や駅ホームでも、多くの人々が日の丸の小旗を手に奉迎、後成婚を奉祝してゐた。 また両殿下は六月二十九日には、東京都八王子市の武蔵野陵に神武天皇山陵同様に御参拝、「皇太子殿下結婚につき昭和天皇山陵に謁するの儀」がおこなはれた。 昭和天皇武蔵野陵では午前十時、小雨のなか傘をさした祭員が陵前に参進、神饌、幣帛をお供へし、本多康忠掌典が祝詞を奏上。こののち両殿下には午前十時四十分陵前で玉串を供へて拝礼になった。 第2231号 2面 「主張」より 二段目二行目 「一夜を内宮の神域において御斎戒の両殿下には、一旦お車で外宮斎館にお入りにてお着替へののち、大前に向はせられた。」 |

||||

| 【皇太子夫妻】 神社新報平成6年8月1日付 第2282号 皇太子・同妃両殿下 伊勢の神宮へ 遷御後初の御参拝 続いて秋篠宮殿下も 皇太子・同妃両殿下には、七月二十日、三重県行啓にあたり伊勢の神宮に御参拝になられた。今回の行啓は、神宮御参拝と四日市で開催された第三十回献血運動推進全国大会への御臨席とをあはせてのもの。 また二十二日には、秋篠宮殿下が神宮に参拝され、これに先立って世界祝祭博の開会式にも御臨席になった。 皇太子・同妃両殿下には七月十九日三重県に入られ県内事情を御視察、二十日午前、お泊まりの鳥羽国際ホテルからお車で豊受大神宮(外宮)に向かはれた。 外宮斎館御車寄では、禰宜により河原祓が奉仕された。 斎館に入られた皇太子殿下には、モーニングにシルクハット、妃殿下には薄いグリーンの御参拝服姿に御改服された。 禰宜が御先行、東宮侍従が御先導のもと、両殿下には東宮大夫、東宮女官長、東宮女官、東宮侍従を従へられ、小雨の降る参道を進まれた。 外玉垣御門前で、大麻、御塩による祓ひを受けられた皇太子・同妃両殿下は、そろって御垣内に入られ、内玉垣南御門前東側で御手水ののち、酒井少宮司の御先導で、瑞垣御門前の御拝座にお立ちになられた。 両殿下は久邇大宮司より受けられた御玉串をささげて御拝礼、大宮司は両殿下よりの御玉串を拝受して内院に進み、御正殿内の御玉串案に奉ったのち両殿下に玉串を御正殿に奉ったことを申し上げた。 参拝を終へられた両殿下は斎館にお戻りになられ、お車で皇大神宮(内宮)に向かはれた。 内宮斎館で御少憩ののち両殿下には正午過ぎ外宮同様徒歩で、内宮参道を進まれ、内宮瑞垣御門前で御拝礼になられた。 なほ両殿下の御拝礼に先立って、同日午前七時から、内宮では久邇大宮司以下奉仕のもと、外宮では酒井少宮司以下奉仕のもと大御饌供進の儀がおこなはれた。 参拝後、皇太子殿下には、東宮侍従を通して、「遷宮後はじめて神宮に参り、新たな神殿にすがすがしい気持ちで参拝いたしました」との感想を述べられた。 また参拝前日の記者会見では、樫山行啓主務官(東宮侍従)が、神宮参拝の経緯などについての記者からの質問に、 「今回の御参拝は、昨年秋の式年遷宮後『できるだけ早い時期に』との希望によるもの。 育樹祭(昨年十月末)のをりにも検討されたが、天皇・皇后両陛下の御参拝後なるべく速やかにとのことから今回の参拝となった」と説明した。 献血大会や祝祭博にも 両殿下には伊勢の神宮の御参拝のほか、十九日には、津市の赤十字血液センターや世界祝祭博覧会会場を、二十日午後には山田赤十字病院を御視察、二十一日には四日市文化会館で開かれた第三十回献血運動推進全国大会に御臨席になった。 |

||||

| 【皇太子一家】 平成26年08月11日付1面(3223号)/平成26年08月11日更新 http://www.jinja.co.jp/news/news_007594.html 皇太子・同妃両殿下敬宮殿下と神宮へ 皇太子・同妃両殿下、敬宮愛子内親王殿下には七月二十九日、伊勢の神宮に御参拝された。また前日には「せんぐう館」を御視察になられた。 (以下本紙より書き起こし) 皇族各殿下には二十九日午前九時五十分頃、お車で豊受大神宮(外宮)の斎館にご到着。 十時十五分、皇太子殿下にはモーニングコートを召されてシルクハットをお持ちになり、皇太子妃殿下には御参拝服、愛子内親王殿下には学習院女子中等科の制服を召され、御徒歩で参道をお進みになられた。 外玉垣南御門前西側で修祓を受けられた各殿下には、内玉垣南御門外でのお手水ののち同御門内に御参入。 瑞垣南御門下の御拝座にお立ちになり、高城(※はしごだかの高)治延少宮司から御玉串を執られ拝礼された。 こののち少宮司が御玉串を受けて内院に参入。正殿内の御玉串案に奉奠し、各殿下に反命申し上げた。 御参拝ののち、各殿下には御徒歩で斎館まで戻られ、お車で皇大神宮(内宮)へと向かはれた。 内宮斎館に御到着された各殿下には、御小憩ののち、午後零時十五分に正宮へと御参進。 外宮と同様に御徒歩で瑞垣南御門前の御拝座へとお進みになり、御玉串を捧げられて拝礼された。 内宮では、鷹司尚武大宮司が御玉串を受けて内院に参入。正殿内の御玉串案に奉奠したのち、各殿下に反命申し上げた。 せんぐう館で展示品御覧に 二十八日午後三時四十五分、外宮勾玉池池畔の「せんぐう館」に御到着された皇族各殿下には、河合真如館長の説明を受けられながら、第一展示室から第六展示室までを御覧になられた。 館内では、外宮で日々斎行されてゐる日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆふおほみけさい)で奉られる神饌の模型や、「遷御の儀」の渡御御列を六分の一の大きさで再現した模型を御熱心に御覧になられてゐた。 また、御装束神宝の調製工程見本品を展示したコーナーでは、鶴斑毛御彫馬(つるぶちげのおんゑりうま)、玉佩(ぎょくはい)、玉箱(たまばこ)などの製作工程を御覧になり、社殿造営の展示コーナーでは実寸大の外宮正殿の模型の前にお立ちになられ、その大きさを実感されてゐる御様子だった。 各殿下には、四時四十三分に同館を御出発。お帰りに際して両殿下には河合館長へ、「とてもわかりやすく、素晴らしい内容でした」との御感想を寄せられた。 皇太子殿下には、立太子以前を含め十二回目の神宮御参拝。皇太子妃殿下には三回目、愛子内親王殿下には初めての御参拝となられる。 なほ神宮では、三十日から八月四日まで、各別宮、摂社、末社、所管社すべてで、皇太子殿下御参拝の臨時祭が斎行された。

|

||||

| 【秋篠宮夫妻】 神社新報平成2年7月16日付 第2092号 秋篠宮、同妃両殿下 神宮に奉告御参拝 秋篠宮・同妃両殿下は、御結婚並びに新宮家の創立奉告のため、七月六日午前に伊勢の神宮に参拝され、また翌七日に橿原市の神武天皇陵、八日に八王子市の昭和天皇陵に同じく奉告のため参拝された。 五日に三重県入りされた両殿下は、六日午前に伊勢市に御到着、外宮斎館で御召し替へになり、殿下はシルクハットにモーニング、妃殿下はローブモンタントを召されて大前へと進まれた。 両殿下は内玉垣御門前で玉串を捧げて拝礼され、御結婚と新宮家創立を奉告された。このあと内宮に向はれ、皇祖天照大御神さまに外宮同様、奉告された。 両宮の参道では、多数の参拝者が両殿下を御迎へし、幼稚園児らが小旗を振ると、両殿下は御会釈で応へられてゐた。 両殿下は参拝のあと「伊勢を訪ね、清らかな気持ちでお参りすることが出来ました。暑い中を大勢の方々に迎へていただき感謝致します」との旨の御感想を述べられた。 神宮参拝のあと奈良に向かはれた両殿下は、奈良市内のホテルに御宿泊のあと、七日午前に神武天皇陵に御奉告、さらに東京に戻られて、八日午前に八王子市の昭和天皇陵に参拝され御結婚と新宮家創立を奉告された。 この参拝で、御結婚に関する公式の儀式・行事が終了した。 |

||||

| 【秋篠宮さま】 神社新報平成4年11月2日付 第2200号 秋篠宮殿下 神宮へ 遷宮準備状況の御視察 秋篠宮文仁親王殿下には紀子妃殿下をともなはれ、十月二十一日、二十二日の両日、伊勢の神宮に御参拝になられた。 このたびの御参拝は、来年秋の式年遷宮に向けて進められてゐる御造営の進捗状況御視察のため。 両殿下には豊受大神宮、皇大神宮に御参拝になり、 新御敷地、山田工作所で御造営の進捗状況を御覧になったほか、徴古館、土器製作所、斎宮歴史博物館なども見学された。 新御敷地を御見学 徴古館・斎宮博物館にも 二十一日午前に大勢の市民がお出迎へするなか近鉄宇治山田駅にお着きになられた両殿下は、まづ豊受大神宮に御参拝になった。 参拝にあたってグレーのスーツ、鶯色のツーピースにそれぞれ御改服になられた両殿下は、 千人あまりの参拝者がお出迎へする中、木もれ日のさす参道を久邇邦昭大宮司、酒井逸雄少宮司らを従へて正宮へと進まれた。 御垣内、豊受大神宮正宮前で玉串を受けられた両殿下は、御祈念ののち、玉串を案上に奉奠、深く一礼された。 引き続き両殿下は、外宮新御敷地に進まれ、上野貞文祭儀部長、大西永晃営繕部長の工事の状況や工法などの説明に熱心に耳をかたむけられた。 このあと外宮に隣接する山田工作所を御視察、工作機械工場、第二工作場、工務所でもそれぞれの作業、そして工作所内に展示されたお木曳車を興味深く御覧になられた。 特に資料室では、宮大工の使用する多種多様な道具や、古式に則ったその工法に興味を示され、宮大工の伝統技能やその継承についての御質問などもあった。 翌二十二日は午前九時、矢野憲一禰宜の先導で皇大神宮に御参拝、豊受大神宮同様、新御敷地での工事状況を御視察になった。 このあと両殿下には、徴古館を御見学になられ、岩田貞雄館長、中井正晴神宮式年造営庁神宝装束部長から館内に展示された式年遷宮の御神宝や伊勢の祭についての説明を受けられた。 館内で両殿下には、特に神供関係の展示物や、伊勢参宮の際に馬に着けた三宝荒神の鞍に興味を示されたほか、 徴古館の建設された意味や、お白石が敷かれる歴史、神宮の斎王などについても熱心な御質問があった。 徴古館見学の後、両殿下は松阪市に移動され、土器調製所、斎宮歴史博物館、神麻続機殿(かんおみはたどの)神社を訪ねられた。 |

||||

| 【秋篠宮様】神社新報平成6年8月1日付 第2282号 秋篠宮殿下は22日御参拝 秋篠宮殿下は、七月二十二日午後、伊勢の神宮に御参拝になられた。 殿下には同日午後一時過ぎ、外宮斎館にお着きになり御改服、徒歩で参道をお進みになり、外玉垣御門前で祓ひを受けられ御垣内に進まれ、内玉垣御門前で玉串を奉って御拝礼になった。 参拝後、外宮第二鳥居から内宮第二鳥居まではお車で、そこから徒歩で内宮参道を進まれた。石階段を上られた殿下は、外宮同様、内玉垣御門前で玉串を奉って御拝礼になった。 世界祝祭博が開幕 11月6日まで伊勢市で 伊勢市の朝熊山麓では七月二十二日から「新たな“であい”を求めて」をテーマに世界祝祭博覧会(まつり博・三重'94)が開催されてゐるが、開会式には秋篠宮殿下が御臨席になった。 博覧会会場メインゲート前では、太鼓や子供神輿が披露され、秋篠宮殿下をはじめ田川博覧会協会会長(三重県知事)などによってテープカットがおこなはれた。 このあと博覧会の会期中、催事の中心施設となり世界や日本全国の様々なまつりが披露される主会場の県営サンアリーナでは、 開会式がおこなはれ、中林同協会専務理事の開会の言葉ののち秋篠宮殿下のお言葉もあり、子供神輿が会場を練り歩いたほか、ブラジルからのサンバカーニバルなども披露された。 遷御の儀でのご感想も 開会式ののち秋篠宮殿下には、会場内を御視察になったが、江戸時代の伊勢の街道や町並みを再現し、往時の伊勢の歴史・文化・伝統を紹介する伊勢市・世界祝祭博覧会伊勢市推進協議会による「伊勢の伝統ゾーン」にもお立ち寄りになった。 中でも遷御の儀や、おかげ参りとお木曳きの模様を再現した模型などを展示する「神都」と名付けられた建物では、殿下はこれらの展示物を興味深く御覧になりながら 説明にあたった水谷伊勢市長と、遷御の儀での参列位置などについてお言葉を交はされ、「遷御の儀を思ひ出します」との感想を述べられた。 二十二日よりはじまった世界祝祭博では、企業や行政による展示館のほか、十一月六日までの期間中、 アジア、ヨーロッパ、アフリカなど世界各地の祭りのほか、花みこし(岐阜)、なまはげ(秋田)、鬼剣舞(岩手)など日本全国の祭も披露される。 |

||||

| 【秋篠宮家】神社新報平成25年4月8日付 3159号 佳子内親王殿下、悠仁親王殿下 秋篠宮・同妃両殿下と伊勢の神宮に 秋篠宮・同妃両殿下、佳子内親王殿下並びに悠仁親王殿下には、三月二十五日、伊勢の神宮に参拝された。 また、第六十二回神宮式年遷宮の進捗状況などを御聴取になられてをり、前日には「せんぐう館」も御視察された。 二十五日午前九時二十五分、お車で豊受大神宮(外宮)斎館に御到着の皇族各殿下には、 館内で潔斎をされたのち徒歩で参道を進まれ、第二鳥居前で修祓、外玉垣南御門下でお手水を受けられ、内玉垣南御門前で玉串を奉り拝礼された。 こののち新御敷地内に進まれ、遷宮に向けての進捗状況を御視察になられた。 引き続き五丈殿で別宮・多賀宮を遙拝され、再び参道を斎館まで徒歩で進まれ、お車で皇大神宮(内宮)へと向かはれた。 十一時に内宮斎館に御到着の各殿下には徒歩で参道を進まれ、第二鳥居で修祓、外玉垣南御門下でお手水を受けられ、内玉垣南御門前で玉串を奉り拝礼された。 このあと新御敷地内で、遷宮に向けての進捗状況を御視察になり、五丈殿で別宮・荒祭宮を遙拝された。

|

||||

| 【秋篠宮家】佳子内親王殿下 神宮に成人の御奉告平成27年03月16日付 1面 http://www.jinja.co.jp/news/news_007980.html http://www.jinja.co.jp/ycBBS/user/01_news_db/upload/2015/201503/20150316-20150312144224-upfile_1.jpg 秋篠宮文仁親王殿下の第二女子・佳子内親王殿下には三月六日、成人の御奉告のため、伊勢の神宮に参拝された。 (以下本紙より書き起こし) 佳子内親王殿下には午後二時三十分頃に豊受大神宮(外宮)斎館に御到着になり、御潔斎を済まされ、徒歩で参宮を進まれた。 次に第二鳥居での修祓ののち板垣内でお手水を取られ、内玉垣南御門前で玉串を奉り御拝礼。 五丈殿で別宮を遙拝されたのち、風宮で第六十二回神宮式年遷宮の進捗状況を御視察になられた。 続いて皇大神宮(内宮)に向かはれた佳子内親王殿下には四時頃に第二鳥居でお車を降りられ、同所での修祓ののちに徒歩で御参進。 外宮同様、板垣内でお手水を取られたのち内玉垣南御門前で玉串を奉り拝礼され、その後は五丈殿で別宮を遙拝された。 佳子内親王殿下がお一人で神宮に参拝されたのは、今回が初めて。 これまで、平成十四年に秋篠宮・同妃両殿下、眞子内親王とともに御参拝。 また二十五年には秋篠宮・同妃両殿下、悠仁親王殿下とともに参拝され、第六十二回式年遷宮の進捗状況等を御聴取になられたほか、外宮勾玉池池畔の「せんぐう館」を御視察になられてゐる。 なほ佳子内親王殿下には成人の御奉告のため、翌七日に奈良・畝傍山東北陵(神武天皇山陵※神の字は示に申)に御参拝。 御誕生日である昨年十二月二十九日には宮中三殿に、 一月十五日には東京・八王子市の多摩陵(大正天皇山陵)、多摩東陵(貞明皇后山陵)、 武藏野陵(昭和天皇山陵)、武藏野東陵(香淳皇后山陵)にそれぞれ参拝されてゐる。 |

| http://www.jinja.co.jp/news/news_008248.html 皇太子・同妃両殿下 トンガ行啓に際し御奉告宮中三殿・神宮・山陵に 平成27年07月20日付 1面 皇太子・同妃両殿下には、トンガ王国国王陛下の戴冠式に参列されるため、七月二日から六日まで同国に行啓された。 七日には皇居内の宮中三殿で「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」が執りおこなはれたほか、 両殿下には伊勢の神宮、東京・八王子市の武藏野陵(昭和天皇山陵)と武藏野東陵(香淳皇后山陵)、奈良・橿原市の畝傍山東北陵(神武天皇山陵)に御代拝を遣はされた。 (※以下本紙より書き起こし) 七日の「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」では、賢所・皇霊殿・神殿に神饌、幣物が奉られたのち、楠本祐一掌典長が祝詞を奏上。 皇太子殿下には午前十時、黄丹袍を召されて賢所内陣の座に著かれ、玉串を奉って拝礼されたのち、皇霊殿、神殿でも同様に拝礼された。 また八日には、昭和天皇山陵と香淳皇后山陵に池田元一東宮侍従を差遣。東宮侍従は陵墓監より玉串を受け、陵前に奉って拝礼し、還啓の由を奉告した。 翌九日には、神武天皇山陵(※神は旧字体)に川埜亮東宮侍従、神宮に唐橋在倫東宮職御用掛をそれぞれ差遣。 御用掛には豊受大神宮(外宮)、皇大神宮(内宮)の順に、それぞれ内玉垣南御門前で玉串を奉って拝礼し、退下の際には五丈殿で別宮を遙拝した。 御出発に際して行啓の御奉告を 両殿下が同国に出発される前日の一日には、宮中三殿で「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」が執りおこなはれた。 賢所・皇霊殿・神殿に神饌、幣物が奉られたのち、楠本掌典長が祝詞を奏上。 皇太子殿下には午前十一時、黄丹袍姿でお出ましになり、賢所内陣で玉串を奉って拝礼をされたのち、外陣で神酒を召し上がられた。 引き続き皇霊殿、神殿でも玉串を奉って拝礼をされ、行啓の由を奉告された。 また両殿下には六月二十五日、神宮に唐橋東宮御用掛、神武天皇三陵(※神は旧字体)に松永賢誕東宮侍従を、それぞれ差遣になられた。 このたびの行啓は、同国の招待によるもので、両殿下には七月二日に東京国際空港を出発されて、翌日、首都ヌクラロファに御到着。 四日にトゥポウ六世国王陛下の戴冠式に参列され、六日に還啓された。 |

| 天皇一覧 |

|

|

| その他資料 |

| ※2009年1月の雅子さま祭祀出席の報道(産経新聞) 皇太子妃雅子さまは7日、約5年3カ月ぶりに宮中祭祀(さいし)に臨まれた。天皇、皇后両陛下の名代として、皇居・宮中三殿で行われた「昭和天皇二十年式年祭の儀・皇霊殿の儀」に皇太子さまとともに臨まれたのだ。 7日は20年前に崩御した昭和天皇の命日。雅子さまは午前8時半ごろ、皇居・半蔵門に車でご到着。厳粛な儀式を控えるためか、門を通過する際は少し緊張したご表情で報道陣に会釈をされた。 宮中三殿は皇居内で最も“神聖”な場所だ。宮中祭祀を担当する掌典職によると、殿上での儀式は天皇、皇后両陛下と皇太子ご夫妻だけが臨まれる。心身を清める潔斎(けっさい)を経て、古式ゆかしい装束に着替えられるしきたりもある。 皇太子妃の場合、まず三殿に近い「潔斎所」へ入り、水でお体を清められる。詳細は不明だが、われわれが風呂に入る前、体に湯をかけるようなイメージに近いそうだ。 その後は三殿と廊下でつながっている「東宮便殿(びんでん)」へご移動。ここは皇太子ご夫妻専用のお着替えスペースで、雅子さまは当日、平安貴族のような五衣(いつつぎ)、小袿(こうちき)、長袴(ながばかま)をおめしになった。 お着替えの時間は30分ほどかかり、おぐしも鬢(びん)付け油を使って「おすべらかし」という扇形のヘアスタイルに整えられた。 潔斎とお着替えはお付きの東宮女官が手伝う。男性に比べ、女性の方が準備に時間がかかることから、雅子さまはこの日、皇太子さまより50分ほど早く皇居に到着されている。 雅子さまが宮中三殿での儀式に出席されたのは、療養生活に入る前の平成15年9月以来だった。 皇室ウイークリー62 http://web.archive.org/web/20090121202402/http://sankei.jp.msn.com/culture/imperial/090110/imp0901100801000-n1.htm 7日は20年前に崩御した昭和天皇の命日。雅子さまは午前8時半ごろ、皇居・半蔵門に車でご到着。厳粛な儀式を控えるためか、門を通過する際は少し緊張したご表情で報道陣に会釈をされた。 宮中三殿は皇居内で最も“神聖”な場所だ。宮中祭祀を担当する掌典職によると、殿上での儀式は天皇、皇后両陛下と皇太子ご夫妻だけが臨まれる。心身を清める潔斎(けっさい)を経て、古式ゆかしい装束に着替えられるしきたりもある。 皇太子妃の場合、まず三殿に近い「潔斎所」へ入り、水でお体を清められる。詳細は不明だが、われわれが風呂に入る前、体に湯をかけるようなイメージに近いそうだ。 その後は三殿と廊下でつながっている「東宮便殿(びんでん)」へご移動。ここは皇太子ご夫妻専用のお着替えスペースで、雅子さまは当日、平安貴族のような五衣(いつつぎ)、小袿(こうちき)、長袴(ながばかま)をおめしになった。 お着替えの時間は30分ほどかかり、おぐしも鬢(びん)付け油を使って「おすべらかし」という扇形のヘアスタイルに整えられた。 潔斎とお着替えはお付きの東宮女官が手伝う。男性に比べ、女性の方が準備に時間がかかることから、雅子さまはこの日、皇太子さまより50分ほど早く皇居に到着されている。 |

| ※昭和天皇例祭(毎年1月7日)に関する「卜部侍従日記5巻」の記述 1994年 天皇陛下御参進、次いで皇后陛下御参進、次いで皇太后宮ご名代常陸宮妃御参進。天皇陛下には各親王 皇后陛下には親王妃が供奉(P105) 1995年 天皇陛下御拝、次皇后陛下御拝 東宮同妃御拝(P133) 1996年 天皇御拝 次に皇后 次に皇太子夫妻(P165) 1997年 天皇御拝 次に皇后 次に東宮同妃(P201) 1998年 天皇陛下御拝 次皇后陛下 次いで皇太子殿下(妃殿下欠)(P229) 1999年 天皇御参進 皇族供奉 次いで皇后陛下御参進 妃殿下供奉 次いで皇太后御名代(常陸宮妃)御拝礼(P255) 2000年 天皇陛下拝礼 次いで皇后陛下拝礼 続いて皇太子殿下拝礼(P) |

| http://smtp.nipponkaigi.org/1700-rekishi/1710-04kamata.html 「皇室祭祀と建国の心」鎌田純一(元宮内庁掌典) 『日本の息吹』平成8年2月号掲載 日本の建国の歴史は皇室によって守られていた―。知られざる皇室の祭祀について一昨年の春まで六年間にわたり宮内庁掌典(宮中の祭祀を司る役職)として宮中にお仕えしてきた鎌田氏にお話を伺った。 鎌田 純一 元宮内庁掌典 かまた じゅんいち 大正12年大阪生まれ。昭和18年学徒出陣。駆逐艦航海士となる。21年国学院大学文学部国史学科卒業。30年同大学日本文化研究所研究員。35年同大学講師を兼任。37年皇学館大学助教授、40年同教授。53年神社本庁中央研修所講師を兼任。昭和63年より宮内庁掌典として宮中に仕え、平成元年祭事課長。平成6年に退職するまで、今上陛下の即位の礼、大嘗祭、神宮式年遷宮など皇室の重儀にあたる。皇太子殿下の御成婚に際しては雅子妃殿下への宮中祭祀、神宮祭祀の御進講を担当。皇学館大学名誉教授。 ■ 国の始めと皇位の由来(略) ■ 皇祖皇宗へのご崇敬 鎌田 私共にとって伊勢の神宮というと天照大御神、神様ですが、陛下にはご祖先なのです。第一のご祖先のお宮という念が非常にお強いことを、私は即位の礼、大嘗祭の後或いは式年遷宮の後、伊勢の神宮に御親謁になった陛下の本当にお喜びでいらっしゃるお姿によく拝見できた気がします。また、外国ご訪問のとき、天皇皇后両陛下、皇太子同妃両殿下の場合はご出発とご帰国のとき、必ず宮中三殿でお祭りがあり、伊勢の神宮、神武天皇陵、昭和天皇陵に御直拝あるいは御代拝なされます。他の皇族方の場合は賢所に御拝されてから行かれ、またご帰国のあとすぐに御拝なさいます。そのことは極めて厳重です。 その厳重さはお祭りにおける御所作やご研究の態度にも現れています。私自身が実際にお仕えさせて頂いて、陛下は日本のどの神主よりも御所作が厳格ですし、そのお祭りの意義或いは沿革について詳しく研究された上でお臨みであると拝見させて頂きました。ご即位後、伊勢の神宮に行かれたときにも、御所作について念を押され、ご下問になる。その厳格さに私は思わず感嘆し、きっと天照大御神様およろこびでいらっしゃるなあと感じました。 皇室の祭祀には明治から始まったお祭りもあります。そういったお祭り ―例えば先程の元始祭もそうですが― のときは特に陛下は明治天皇はどのようにあそばしたのだろうか、記録にないかということをよく聞かれました。それはお祭りの起源を尊ばれると同時に先帝が明治天皇ご崇敬の念極めてお厚かったことを今の陛下がそのまま受け継ごうとされるお姿でもあると拝するのです。 陛下は毎年、新嘗祭の御習礼(ごしゅらい)(※お稽古のこと)を必ず二、三度なされますが、大嘗祭のときには御習礼を六度もなさいました。陛下は御習礼といえども、少しも揺るがせにされない。一度は完成前の大嘗宮の中で御習礼あそばされましたが、そのときは、昭和天皇のご学友で、侍従もされた永積元掌典長を側におかれて「先帝と少しでも違っているところがあったら言うように」と仰せられて御習礼に臨まれました。また陛下が全皇族方に「大嘗宮を見ておくように」ということで、全皇族を完成前にご見学にお連れになられた。そして陛下はここのところに皇太子を入れていいか、と確認されて、皇太子殿下をおそばにお呼びになり、「ここのところをよく見ておくように」と仰せられる。ご長男教育を実によくあそばされると感じ入りました。 ■ 祭祀への厳重なご姿勢(略) ■ 厳重な戒め ― 他の皇族の方々の祭祀へのご姿勢はいかがですか。 鎌田 各殿下妃殿下方熱心でいらっしゃいます。皇后陛下も敬神の念、極めてお厚くいらっしゃいますし、皇太子殿下もお祭りにご熱心で、ご研究も重ねておられます。ご専門の中世交通史に関連して、神社文書等も実に丹念にお調べでいらっしゃいます。御多端の御公務のなかで敬服のほかありません。 ― 皇太子妃殿下には鎌田先生が御進講なさったのですか。 鎌田 はい、宮中祭祀、神宮祭祀について御進講させていただきました。『古事記』『日本書紀』などの古典にあたりながらご説明申し上げましたが、ご自身で皇族としてわきまえておかなければならないのは宮中祭祀だということをよく知ってらっしゃいました。外国の上流の人たちは皆宗教を持っていて自分を律している、それをよく見てこられているのだと思います。それから御拝のときも一を聞いて十を知ると申しますか、きちんとなされて、さすがにご聡明だなあと。秋篠宮殿下以下の皇族方からもよくご下問いただき、皆さんお祭りにご熱心です。そして、天皇陛下は全皇族方に対してきちんと範を垂れておられます。「鎌田掌典、皇族方を集めるから大嘗祭について話すように」とご下命頂いたこともございます。また例えば伊勢神宮の神嘗祭のときなど、全皇族方お慎みです。先帝もそうでしたが、陛下もご公務だからといってその日に皇族が外出されることは許されません。その戒めは厳重です。 ― 最後に、今年(平成七年)は終戦から五十周年の年でしたが、英霊への思し召しについて何かご体験がございましたらおきかせ下さい。 鎌田 硫黄島を詠まれた御製、それから八月に遺族会に下賜された御製に英霊への深い思し召しを拝することができますが、私自身に「鎌田掌典は戦争中はどこにいたか」とご下問頂いたことがございました。「駆逐艦航海士として津軽海峡を主として敵潜水艦の哨戒と掃蕩の任に当っておりましたが、最後は艦載機群のために大破、航行不能となりました」とお応えすると、「戦死者は?」と仰せられる。「二七〇名乗檻のうち、二三名が戦死。五十数名が重傷を負いました」すると陛下には「慰霊のことは」と。そこで「遺体の残っていた者は、陸揚げして火葬しましたが、その後毎年七月十四日にその地で慰霊祭を行っております」と申し上げますと「慰霊のことはよくするように」と仰せられました。先帝が大東亜戦争の戦没者に対していかにお心を注がれたかということをよく知っておられ、それを御継承なされているお姿を尊く拝しました。(平成七年十二月二十日取材) |

| 【皇室ウイークリー】(114)雅子さま、阪神・淡路大震災のご進講お受けに 鳩山首相、慣例の伊勢神宮へ(抜粋) 2010.1.907:00 また、陛下は同日に皇居・宮中三殿で、昨年欠席された「元始祭(げんしさい)の儀」に皇太子さまとともに臨まれた。翌4日には「奏事始(そうじはじめ)の儀」に臨まれた。 宮内庁によると、元始祭は「皇位の大本と由来とを祝し、国家国民の繁栄を祈られる祭典」とされる。奏事始は宮殿「鳳凰(ほうおう)の間」で、皇室の祭祀(さいし)をつかさどる宮内庁の掌典長が、前年に伊勢神宮と宮中の祭事が無事に行われたことを陛下にお伝えする行事だ。 ところで、陛下はこのように数々の祭典に臨まれているが、祭典の重みや陛下のかかわり方によって祭典が「大祭」と「小祭」に分かれていることをご存じだろうか。 陛下が自ら祭典を主宰し、御告文(おつげぶみ)を読み上げられるのが大祭。これに対し、掌典長が祭典を行い、陛下が拝礼されるのが小祭だ。年頭の祭儀でいうと、3日の「元始祭の儀」と7日の「昭和天皇祭の儀」は大祭、元日の「歳旦祭の儀」は小祭に当たる。 ただ、4日の「奏事始の儀」については宮内庁が祭典に分類しているものの、大祭・小祭の分類はなされていない。前述したように、拝礼を伴わない例外的な内容であるためだという。 |

| 皇室ウイークリー59 http://web.archive.org/web/20090122184418/http://sankei.jp.msn.com/culture/imperial/081220/imp0812200800000-n2.htm 御神楽の儀は天照大神が祭られた宮中三殿の賢所に、宮内庁楽部が神楽をささげる恒例の儀式。 宮中祭祀(さいし)を担当する掌典職によると、「新嘗祭と並び、少なくとも平安時代までさかのぼることができる最も古い祭事」だ。 例年は天皇陛下と皇族方が賢所で拝礼された後、午後6時ごろから深夜まで神楽が披露される。皇室の方々は拝礼後に場を離れられるが、御神楽の儀が行われている間はお休みになることを控えられるそうだ。 |